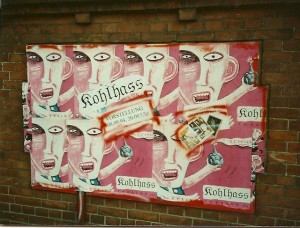

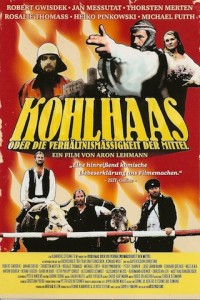

"Kohlhass". Parodie, Kleine-Theater (F/Oder), août 1994

« An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ein Roßhändler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde, bis in sein dreißigstes Jahr, für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß, in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte ; die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue ; nicht einer war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit, oder seiner Gerechtigkeit erfreut hätte ; kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder. »

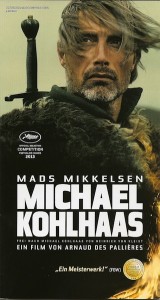

Der Ort der Novelle wird von Arnaud des Pallières und Jeanne Lapoirie in die «Cevennes» verlegt, eine Gegend, wo bereits die Protestanten und die Katholiken gegeneinander gekämpft haben und wo auch im zweiten Weltkrieg heftiger Widerstand geleistet wurde.

Dort, in den großartigen und gebirgigen Landschaften, nahm der Tontechniker Jean-Pierre Duret den Klang des Himmels, der Wolken, des Windes und die Geräusche der Natur und der Tiere auf. Dadurch verleiht er ihnen einen einzigartigen Stellenwert.

Christelle Berthevas, die Drehbuchautorin, lässt die Schönheit der Pferde zur Wirkung kommen und zeigt in Großaufnahme den mißtrauischen Mad Mikkelsen, der vor Leidenschaft nur so bebt: so stellt er den ganzen Reiz eines Kleistschen Heldes dar!

Was die von De Pallières geschriebenen Dialoge angeht, so verfälschen sie nicht den Stil des Autors: ein Satz… eine lange Stille… ein Satz… feierliche, knappe Sätze… und beredsame Stillen.

De Pallières hat sich auch einige Freiheiten herausgenommen: er gewährt gewissen Figuren einen größeren Raum (Kohlhaas’s Tochter zum Beispiel) und erfindet andere: an die Stelle des Kurfürst von Sachsen setzt er die Prinzessin von Oranien (Prinz von Homburg) !

Ebenso entfällt bei ihm eine sekundäre Intrige von fantastischem Charakter. Sie ist leicht wiederzufinden, wenn ich von der « Kapsel » spreche.

Aber wissen Sie, alles das macht diese Novelle dem Zuschauer, der wir sind, verständlich. Man muss sich darüber klar sein, dass die Kleistsche Schreibweise eben nicht einfach ist.

Die Eigentümlichkeit dieser Novelle bleibt hier nicht hier stehen. Dieses Kleistsche Kunstverständnis wurde – entsprechend seines Musikgeschmacks – inszeniert wie der « Bolero » von Ravel (Penthesilea, sie, war wie eine Sonate gebaut).

Er nimmt immer wieder die ursprüngliche Auseinandersetzutng auf, vergrößert sie durch ständiges Wiederaufleben, reichert sie mit Bildern und Tönen an, die von Schauspielern erzeugt werden, die dabei immer noch zahlreicher werden. Und diese vermischen das selbst noch mit ihren eigenen Intrigen oder politischen Eigeninteressen. Ach! Kleist!

Michael Kohlhaas — auch wenn er an das XVIe Jahrhundert erinnert — ist ein Nachdenken über die zeitgenössische Welt.

Die Probleme, die Fragen, die vom Film hervorgerufen werden, sind universal : Wie soll man das Recht anwenden? Was ist das Recht? Was heißt gerecht sein oder eine Ethik zu haben?

Der Film stellt die Machtfrage, und die Art und Weise Macht auszuüben. Wie wir es oft gezeigt in unseren Forschungen gezeigt haben: Kleist ist unser Zeitgenosse.

Der Film war zwar in der offiziellen Auswahl der Festspiele von Cannes, aber er bekam keinen Preis. Jedoch: Zum Abschluss des «Brussels Film Festival» erhielt er den Preis «Golden Iris Award».

Ornella, Avignon, le 29 août 2013

Lire la version française